2016年,波士顿动力的Spot机器人让全世界第一次直观感受到四足机器人的可能性。2024年,轮到宇树科技的Go1在国家级舞台上跳舞。从实验室里的科研样机,再到全民娱乐的舞台表演,中国公司只用了不到十年。

如今,宇树宣布冲刺IPO,试图成为“人形机器人第一股”。这不仅是它自己的跨越,更是中国机器人产业从“能做”到“能卖”的关键一跃。只是,技术的光环之下,真正的考验才刚刚开始:应用场景、供应链安全、商业化节奏——这些“非技术”问题,往往比技术本身更难。

一、直驱是王牌,但也是烧钱黑洞

在四足机器人领域,宇树的核心壁垒是自研的电机直驱。不同于主流的“减速器+伺服电机”方案,直驱的优势在于响应快、动作自然、噪音低,让机器人更接近“生命体”的灵动感。但代价同样明显:能耗更高、散热更难、材料成本更贵。

为了解决热管理问题,宇树在Go2上采用了轻量化铝合金骨架与主动风冷系统,甚至不惜牺牲部分防护等级。这种“为敏捷性让路”的设计哲学,让它在舞台表演和科研环境中表现抢眼,但在粉尘、高温、潮湿等工业环境下的可靠性仍待验证。

多数国内厂商选择的是另一条“性价比路线”,虽然动作显得僵硬,但方案成熟、成本更低、量产更快。而宇树之所以能把直驱坚持下来,靠的是在电机材料、热管理和控制算法上的长期积累。

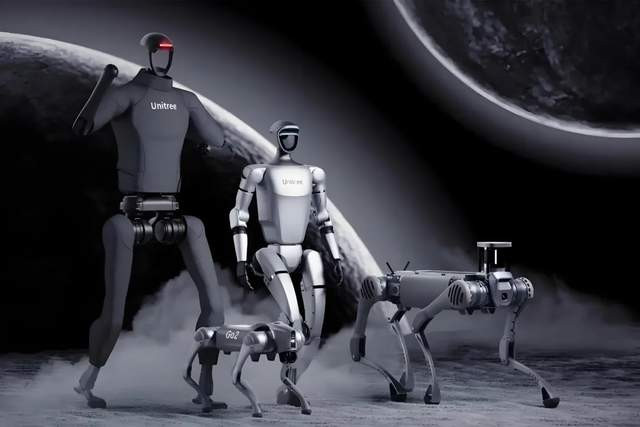

正是这套体系,造就了Go1、Go2的轻巧与敏捷,也让宇树成为全球唯一能把直驱四足机器人量产到数千台规模的公司。2023年,其全球市场占有率超过60%,这意味着它不仅能做出原型机,更跨过了“从实验室到工厂”的关键门槛。

二、场景没跑通,热度变现难

问题也很现实。四足机器人虽然是宇树的“看家宝”,但贡献的收入有限。

2024年公司营收在10亿元左右,四足机器人占比不足两成。换句话说,再漂亮的技术护城河,本质上只是一个“小池塘”,养不出支撑百亿估值的大鱼。

以电力巡检为例,一台四足机器人年均成本约30万元(含折旧、运维),而人工团队的年成本在15-20万元之间。除非机器人能显著提升巡检频次或降低重大事故率,否则企业缺乏替换动力。这也是为何目前大多数电力公司仍处于“小规模试点”阶段。

消费市场的火爆则更多是流量幻觉。春晚出镜、短视频刷屏,让宇树的机器人一夜之间从“实验室玩具”变成“国民机器人”。但热闹难以沉淀为刚性需求。高端H1定价65万上下,亲民版G1也要9.9万起,对大多数消费者而言依旧高不可攀。租赁市场一度因“表演效应”排档到数月后,高端定制甚至喊到2万元/天,但三四个月后企业发现这种“网红打卡”性价比不高,需求立刻降温。

真正能托起百亿估值的,还是工业和服务场景——工厂巡检、安防巡逻、仓储搬运这些高频刚需。但宇树在这些场景的落地案例并不多,更缺少稳定复购的壁垒。如果不能尽快证明“机器比人更便宜、更可靠”,资本市场的耐心不会无限。

三、供应链受制,专利护城河太窄

电机直驱是优势,但宇树的供应链并不完全掌握在自己手里。核心零部件——比如力矩传感器、谐波减速器、高性能材料,不少还依赖进口。换句话说,整机是国产的,但“心脏”和“关节”要靠别人供货。一旦供应链受限,成本立刻上升,规模化生产就会受影响。

知识产权也成了潜在隐患。宇树早期更注重在“核心算法、电机控制”等硬科技领域申请专利,但对外观设计、周边零部件的保护不足。有媒体报道称,宇树曾面临外观设计相关的知识产权争议。虽然未影响核心业务,但也暴露出其在专利布局上“重核心、轻外围”的倾向,对于一家即将IPO的公司,这类非技术风险正被市场高度关注。

四、人形机器人:估值的幻想与考验

资本市场愿意给宇树百亿估值,真正的锚点并不是四足机器人,而是人形机器人H1和G1。逻辑很清晰:如果人形机器人真能在未来五到十年大规模进入工厂、仓库、家庭,那么今天的估值只是“门票钱”。

但现实是,人形机器人还停留在展示和科研阶段。H1定价65万上下,G1降到9.9万起,看似在打开市场,但大多数订单来自科研机构和展览租赁,真正的工业客户仍在观望。原因也不复杂:机器人能不能在高温、粉尘、潮湿等环境里连续工作,能不能在安全和效率之间找到平衡,这些都还没被证明。

换句话说,宇树拿到的是一张“期权”。它的价值取决于两个条件:一是能否在2-3年内跑出高频刚需场景,二是能否把供应链和成本打下来。如果行权条件不满足,这张期权就可能成为泡沫。

结语

宇树的工程师或许没想过,他们设计的机器人有一天会在春晚舞台上跳舞。但真正的荣耀,不是舞台上的掌声,而是当一台机器人走进变电站、化工厂、养老院,在无人注意的角落,完成一次又一次可靠的巡检。

技术的终极意义,从来不是模仿人类,而是解放人类。宇树已经证明了它能做出世界级的机器人,接下来的问题是:它能不能让这些机器人,真正走进需要它们的地方?

粤有钱提示:文章来自网络,不代表本站观点。